-

第8話:原稿料や講演料を使って、2年がかりでやっと完済した辛い思い出。

ベント・ヴィンゲ

イージーチェア&オットマン(1958-59年)

織田コレクションの北欧の椅子の中で、比較的少ないノルウェーの作品である。角を連想させる肘のデザインや、フレームの金具を動かすことで背と座の角度が変えられる機能が特徴だ。しかし構造に問題があったせいか量産には至らず、おそらく世界でも現存するのは自身の工房でつくられたこのプロトタイプ1セットのみと思われる。

見つけたのは、東京代官山で開かれた

「ノルウェージャン・アイコンズ展」。たまたま知人から、ノルウェーの家具が見られると聞いて出掛けた展覧会でこのイージーチェアを見たとき、すぐに1950年代の家具雑誌「モビリア」に1ページを使って大きく掲載されていたのを思い出しました。写真でも美しい椅子でしたが、実物を見るとさらに強く心惹かれ、将来つくるデザインミュージアムのためにも絶対に遺さないといけないと思いました。展覧会は巡回展で、ここで売れなかったものはニューヨークに送られてしまうので、即決しなければなりません。ところが椅子に付けられたプライスカードには、「ン百万円」という数字が書かれています。

そのときの僕は東海大学の特任教授を退職し、執筆や講演、テレビ出演などの報酬で生活していた時期。大学からの退職金も椅子の支払いなどのため半分くらいになっていたのです。そこで責任者に事情を話し、例によって取り置きをお願いして帰って来ました。ところが翌日その方から電話があり、「キャッシュですぐに買いたいという方がいらっしゃいまして…」と困っている様子です。僕の場合それを言われたらおしまいですから(笑)、「仕方がありません。諦めます」と答えました。がっかりしていたら、数日後にまた電話が来て、今度は「オーナーに相談したところ、それは織田さんに買ってもらった方がいい。分割で構わない、と言っているので最初のお約束通りお取り置きしておきます」とのこと。喜びの一方で、ここから苦しい返済が始まりました。働いたギャラでコツコツ支払うしかなく、完済までには実に2年を要しました。僕の購入履歴の中で、もっとも支払いに苦労した思い出の椅子です。

ノルウェーの家具には、

プリミティブな独自性がある。僕のコレクションの家具は北欧のものが多く、デンマークだけで約900点ありますが、対してノルウェーのものは30点ほどと少数です。北欧諸国で僕が実際に訪れていない唯一の国というのも、理由のひとつかも知れません。ノルウェーは隣町に行くにも、船でフィヨルドの湾の奥から外洋に出て隣のフィヨルドまで回り込むような地勢的に隔絶された国で、ヨーロッパ諸国の影響を受けにくい環境にありました。そのためプリミティブなデザインが長く受け継がれてきたのだと思います。その独自の伝統的な味わいは、たとえば高度な木材技術で名高いバイキング船オーセベルグ号や、釘を使わない木造建築で世界遺産に認定されているスターヴ教会などにも表れています。しかし、こと椅子に関してだけはデンマークに倣おうとしていたようです。

この椅子にもデンマークの影響が見られます。1950年にボーエ・モーエンセンが発表した「ハンティングチェア」と、構造やデザインがとてもよく似ています。たぶんそれを元にリデザインしたのでしょう。この頃ノルウェーでは、アルフ・ステューレ(2023年北欧デザイン展の図録をお持ちの方はP43)、シグード・レッセル(同P44)、アドルフ・レリング&ロルフ・ラスタッド(同P45)といったすぐれたデザイナーが登場し、いい意味でデンマークデザインの影響を受けながら美しい椅子を発表していました。これが北欧全体として調和の取れたデザインを生み出し、“スカンジナヴィアン・ハーモニー”と呼ばれるようになったのです。

実物でしかわからなかった問題点。

おそらくそれが、量産できなかった理由。この椅子は、金具の位置によってシートの角度が自由に調整でき、取り外しも可能な構造です。ただ、入手してから実際に家で使ってみると結構ムリがあるのがわかってきました。危ないと思いつつ、試さなければわからないのでしばらく使い続けました。魅力も問題点も、実物があって初めてわかります。バーチャルではこうはいきません。

ひとつめの問題は脚部と貫の接合部です。ホゾをフレームの木目に対して直角に打ち込んであるため楔で力をかけると割れる可能性が出てきます。ホゾは木目と平行が原則。座の下のフレームも貫が1本では剛性が弱い。背を支える斜めの部材も、双方の接合部を互いに欠き取って合わせる仕口「相欠き」を使った方がいい。プロトタイプは通常5、6脚、最低でも2脚つくられますが、オーナーが「現存するのはたぶんこれ1脚」と言っていたように、ほかはおそらくこれらの理由から壊れてしまったのだろうと思います。

構造がさらに詳細にわかったのは、ノルウェーの家具メーカーから「量産したいので図面を描いてもらえないか」と依頼があり、三次元の実物から二次元の図面を描き起こすという、通常のものづくりの逆の作業をしたことがあるからです。ムートンの座に針を刺して下地を探ると、中にはベルトを巻き付けたスチールパイプが入っていました。つくられた頃はまだノルウェーにパイプを曲げる機械はなかったはずなので、鍛冶屋さんで苦労して曲げたものでしょう。その位置と太さを確かめ、図面を引いていきました。図面起こしは、漠然としか見えていなかったものが数値で得られる非常に有意義な作業です。正面図、背面図、側面図、平面図を描いたのですが、描くほどにその美しさが実感できました。そうすることで「ハンティングチェア」との共通項もより詳細にわかってくるのです。

この「両方の椅子があること」が、織田コレクションの重要な意味です。アナロジー(形態類似/比較により類推すること)は研究においてとても大切で、似た文化の中でいかにオリジナリティを出したのかが、デザインの進化をひもとくことに繋がるからです。この椅子の場合だと、リデザインして座の角度を変えることに挑戦しています。後世に遺すべき椅子だと思ったのはその点なのです。

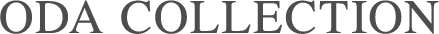

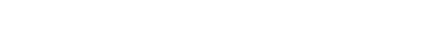

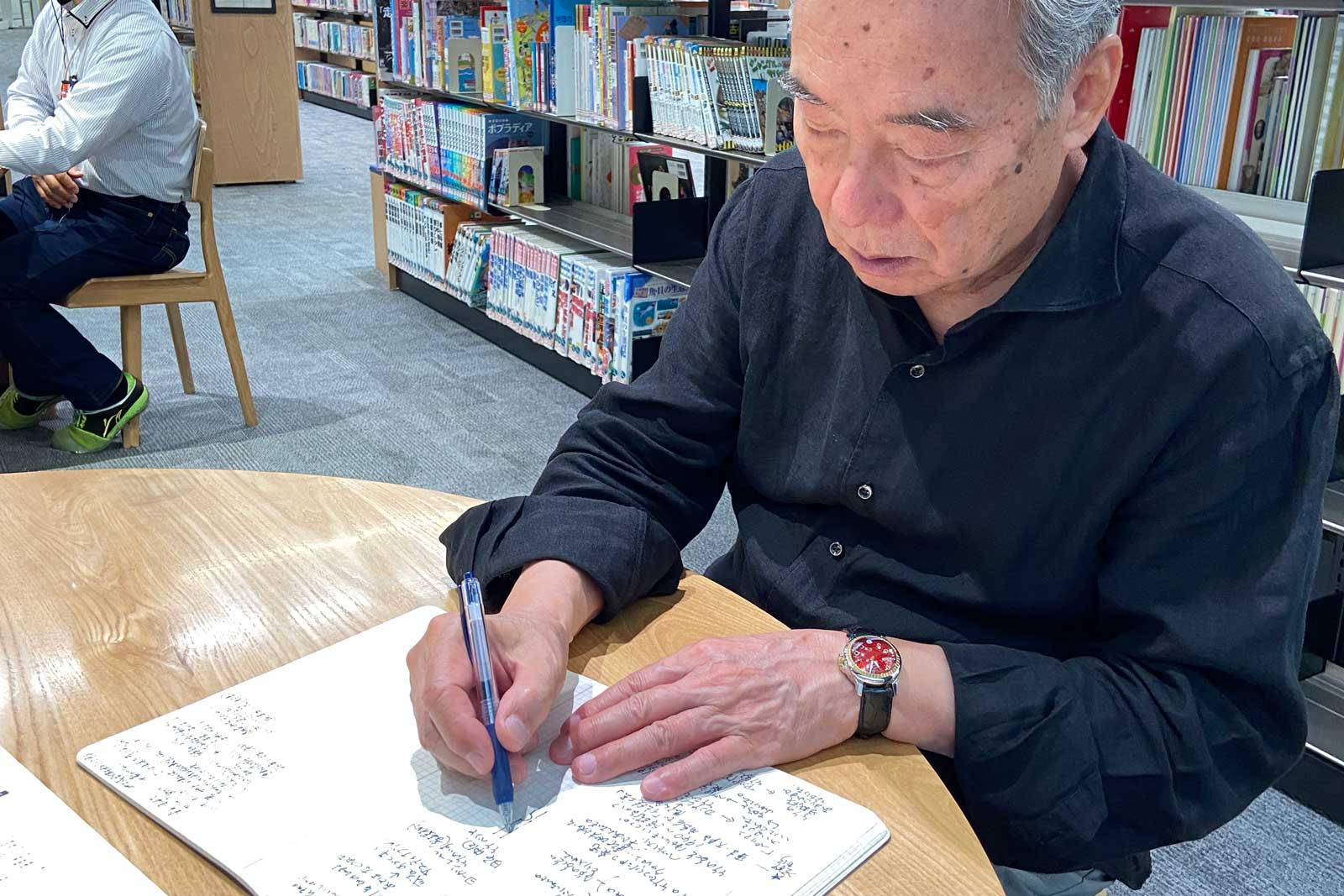

左:接合部について、私のノートに図を描いて説明する織田先生。/ 右:木目と平行のホゾ。これが本来の接合。 旭川家具との縁は、第1回目の

「国際家具デザインフェア旭川[IFDA]」。東海大学の話が出たので、僕が大阪から旭川へ移住し東海大学に勤務し始めた頃のことを少しお話ししようと思います。移住のきっかけは、旭川家具を牽引したカンディハウス創業者長原實さん(故人)との出会いでした。前回のこのコラムでも紹介した「世界デザイン博覧会」(名古屋)の「デンマーク180脚の椅子展」でのことです。僕が私用で在廊していない間に長原さんが訪れ、「北海道へ来ることがあったらぜひ私の会社においでください」と書き添えた名刺を置いて帰られました。偶然にもその3~4カ月後、北海道の仕事が舞い込みます。旭川にほど近い芦別市での取材を終えた私を、インテリアセンター(カンディハウスの前身)の人が迎えに来てくれ、連れて行かれた(笑)のが「国際家具デザインフェア旭川[IFDA]」の会議が行われているホテルでした。

このフェアは現在まで3年に一度継続して開催され、2024年で12回目を数える世界的なデザインイベントです。第1回は旭川市開基100年記念事業として計画され、大変大掛かりで華々しいものでした。会議では、その事業の一環として名作椅子の展覧会を開くといいます。出展リストを見せてもらうと、海外にしかないなど入手が難しいものが並んでいます。そこで僕は「開基100年なら、ここ100年のデザイナー100人の100作品を集めてはどうか」と提案しました。僕の持っているもので75脚、あとの25脚はつてを使って借りられますからと。この展覧会が、僕と旭川家具との縁となりました。

1990年旭川市開基100年記念事業として開かれた、第1回の「国際家具デザインフェア旭川[IFDA]」。

「木の家具・百年百人百選」の会場。ここから織田氏と旭川家具の関係が始まった。

織田コレクションを旭川に導いた長原實さん。いつも地元と若者の未来を考えていた。 移住を可能にしてくれた、

東海大学旭川キャンパスの教授職採用。デザインフェアは成功し、僕と長原さんはその後もよく話をするようになりました。そしてすでに800脚を超えていた椅子の保管場所と毎週20万円かかる撮影作業で、経済的にも体力的にも限界がきていた僕の窮状を知った長原さんから、「椅子を旭川に持って来ませんか?そしてデザインミュージアムを旭川につくりましょう!」という提案があったのです。しかしそれにはあまりにも課題が多かった。僕は47、8歳、家族がいて、デザイン事務所を経営しており、大事なクライアントもいます。大阪芸術大学や嵯峨美術短期大学、神戸学院女子短期大学などの非常勤講師、大阪美術専門学校、NHK文化センターの講師もしていましたから、それらすべてを退任することになります。それでも、このまま続けるのが不可能なのは僕がいちばんよくわかっており、最終的に人生における一大決心をしたのでした。

移住の最大の原動力はもちろん「日本初のデザインミュージアムをつくる」夢ですが、それにはまず現地で生活ができなければなりません。長原さんは当初、僕が大阪を離れられるとは思っておらず、椅子だけを旭川で預かるつもりだったようですが、僕は研究者です。椅子のそばにいなければ研究はできません。そのためには旭川に仕事が必要です。僕の意向を聞いて「東海大学のデザイン学科に欠員が出るようなので教授に挑戦してみないか」と誘ってくれたのも長原さんでした。自分にできるのかと少し迷いましたが、大阪で教壇に立っていた経験と、当時建築学科の主任教授だった大矢二郎先生から「ぜひ旭川に来てほしい」という心のこもった手紙をいただいたことで決心がつきました。そうして僕は東海大学旭川キャンパスのデザイン学科の専任教授として採用され、その後21年間(最後の3年間は特任教授)在籍することになります。

今だから言いますが、僕ははじめ旭川というまちが北海道のどこにあるのかさえ知らなかったんですよ(笑)。移住を決め、お世話になった方々に挨拶に回ったとき、ある高齢の女性から「北海道ですか…お気の毒に…」と声を掛けられました(笑)。それくらい、関西の多くの人にとって北海道は遠い地域だったのです。

デザインフェアから1年後の1991年、長原さんのアイデアとリーダーシップによって旭川家具工業協同組合を中心とする「織田コレクション協力会」が設立されます。多くの会員の皆様のおかげで椅子の移送と保管費用が確保され、撮影や展覧会の計画にもめどがつき、JR旭川駅の2階には展示スペース「チェアーズギャラリー」をオープンしました。ただ当時は市民のデザインに対する意識が今のように高くなく、ギャラリーも有料だと人が入らないという状況でしたが。あれから30年が経ち、この地域は大きく変わりました。隔世の感があります。旭川駅周辺のデザインやまちの美しさなど景観条件は揃ってきました。このちょうどいいサイズ感や住みやすさを生かして、発展する方法はいくらでもあると思うのです。

1972年東海大学工芸短期大学として開校、地域産業の活性化に大きく貢献した東海大学旭川キャンパス。2014年札幌キャンパスに引き継がれる形で閉校した。 2023/12/5 せんとぴゅあ(東川)にて

聞き手/西川 佳乃

<インタビューを終えて>

東海大学旭川キャンパスは、私にとっても思い出深い大学です。兄が建築学科を出て建築士になり、私は織田先生の紹介で広告論の非常勤講師を14年務めました。お付き合いのあるデザイン事務所はもちろん、家具メーカーや住宅メーカーでも東海大で建築やデザインを学んだ人が活躍しています。織田先生の「ここ30年で隔世の感」は、その若者たちの力が大きいと私は思います。2014年の同大の閉校は、旭川地域のとてつもない損失でした。危機感から直後に巻き起こった市民運動でも、リーダーを務めたのは長原實さん。民意に背中を押される形で、ようやく旭川市は私立旭川大学を市立化し新学部をつくろうとしていますが、その内容は当初目指したものづくりやデザイン教育とはかけ離れています。織田先生はじめ家具・デザイン関係者の、目下の最大の悩みです。

コピーライター 西川 佳乃(にしかわ かの)

東京、札幌のデザイン事務所勤務を経て2001年から旭川でフリーランス。現在まで旭川家具をはじめ地元の企業や団体の広告制作に携わる。織田氏とは仕事を通じて約30年来の縁。 -

第7話:「わが国の椅子を再評価する日本人がいる」 デンマーク国内での報道が繋いだ、老夫婦との縁。

ハンス・J・ウェグナー

ハンモックチェア(1967年)

ウェグナーが発表した7つのシェーズロングのひとつで、その名の通りネット状のロープで体を受け止める構造である。ロープは「フープチェア」(第2話で紹介)と同様、結び目をつくらない金属クリップで編まれており、とても寝心地がよい。木部の素材は当時オークであったが、現在PPモブラー社ではアッシュ材で生産されている。

盛んに椅子を集める中で、

絶対に残さなければと思っていた作品。1980年代、どんどん椅子がふえてウェグナー作品だけで20~30脚集まった頃でしょうか。ウェグナーさんがシェーズロングをそれほど多くデザインしていないこともあり、7種類はすべて揃えようと決めていたのですが、なかなか出会えなかったのが「ハンモックチェア」でした。成型合板のフレームが美しいカーブを描き、横に渡した貫は体重でネットが下がることを計算してへこませてあります。ウェグナーの椅子はどれもそうですが、これも体を横たえた瞬間スイートスポットに納まります。中でもハンモックチェアは安楽性の高い一脚で、ウェグナー邸でもテラスに面したリビングの窓辺で、羊の毛皮をのせて使われていたのを思い出します。

先日、家族の希望で「ベアチェア」を購入しました。がっしりした肘が特徴で、横向きや斜め座りなど自由な掛け方ができ、やはりどの姿勢でもしっくりと体になじみます。いつもはクッションやヘッドレストなどを使って自分に合う安楽性を求める家族も、この椅子には「何もない方がいい」と言ってそのまま使っています。

どうしても欲しいのに、

どうやっても手に入らない。大阪でデザイン事務所を仲間と共同経営し、椅子のお金を払うために昼も夜もなく働いていた頃のこと。当時ハンモックチェアを製造していたデンマークのゲタマ社を訪ね、「研究用にぜひ一脚購入させてほしい」と頼んだことがありました。ハンモックチェアは、倉庫の奥まったところにパーツの状態で4脚分あるのが見えたのですが、その頃は雇われ社長がトップで「自分には決定権がないから」と断られてしまいます。実物を目の前にしながら入手が叶わず、がっかりして帰国。それでも諦めきれなくて、1年間手紙を出し続けましたがやはり売ってはもらえませんでした。しばらくして、名作が多く出ることで知られる大手オークション会社の「アルネ・ブルン・ラスムッセン」に、ハンモックチェアが出品されました。今度こそはと入札に参加しましたが、値は瞬く間に吊り上がり、とても手の届かない価格となって競り負けてしまうのです。

デンマーク国内に伝わった、

「わが国の椅子を再評価している日本人がいる」。ハンモックチェアは、この4、5年後に思いがけない形で僕の元にやって来るのですが、発端となったのがおそらく、名古屋市が市制100周年記念事業として行った「世界デザイン博覧会」です。その中で僕のコレクションを使った「デンマーク180脚の椅子展」が開催されました。5日間の会期中には予想を大幅に超える来場者が詰めかけ、床に座って椅子の裏側を熱心に見ている人がいたり、お弁当持参で開館から閉館まで1日中いる人、3日連続で来館する人もいました。教師が1クラス全員を引率して見に来た高校まであり、その人気ぶりがデンマークで大きなニュースになったのです。

日本でいう朝日新聞くらいの全国紙「ポリチケン」では、椅子展の記事を全30段(見開き)で紹介。地方紙を含め各媒体合わせて14~15社が取り上げてくれました。こうした報道がデンマークの一般の人々にも僕の名前と取り組みが知られるきっかけになったことは間違いありません。日本人が、当時デンマーク人さえ見捨てていた自国の家具文化を再評価している。これが話題になって、その後ポリチケン社の1階ロビーで「フィン・ユール追悼展」の巡回展を開催するに至りました。何度も言いますが、ブレずに夢を持ち続け、努力を惜しまない。それを必ず誰かが見てくれています。

東京のデンマーク大使館から電話。

「織田さん宛にデンマークからファックスが来ています」。前述の競り負けたオークションの4、5年後のこと、デンマーク大使館の荒谷真司さん(のちにルイス・ポールセンの社員として再会)より電話がありました。デンマークの高齢のご夫婦から、僕に椅子を買い取ってほしいとファックスが来ているというのです。転送されてきた紙面を見てびっくり、そこには「ハンモックチェアを譲りたい」と書かれているではありませんか。「大事に使ってきたものなので、オークションで知らない人に高額で売るより日本のミスターオダに買い取ってもらいたい」。そこには希望価格も書かれていました。すぐに支払える金額だったので、直ちに送金する旨を大使館から伝えてもらいました。こうして僕は、念願のハンモックチェアをついにコレクションに加えることができたのでした。

僕の研究人生に、こうした幸運が多いことはこの連載からもおわかりいただけるでしょう。コツコツ続けてきた活動が、さきほどのポリチケンによる報道のようにさまざまな形で世の中に浸透していった結果だと感謝しています。

幸運は、窮地に追い込まれるとやってくる(笑)。

今年の北欧展でもサプライズが。2023年8月に大阪高島屋で開催された「北欧デザイン展」。会場の催事場と同じ階に、北欧のものを扱うヴィンテージショップがいくつか出店していました。その中にはこの連載に登場した「リスティ」もありました。会期前の準備は深夜まで続き、休憩のときにふらっと覗いてみると、前から探していたロイヤルコペンハーゲン「テネラ」シリーズの鳩の形をした器が見えます。僕は翌日の開店と同時にリスティに行き、25年の付き合いになるオーナーにその器と、縁付きの鏡とを取り置きしてもらいました。テネラはニルス・トーソンをリーダーに20代女性デザイナー6人が開発した人気シリーズで、ブルーの上品な絵付けが特長です。織田コレクションにもキャンドルスタンドなど50点ほどが揃っています。

サプライズはもう1軒のヴィンテージショップでの出来事です。そのお店では僕も持っていない、ウェグナーさんが駆け出しの頃デザインした珍しい椅子と、1960年代後半の作品を見つけました。このオーナーも30年来の知人で、すぐに取り置きを頼みました。「アカデミックプライスでお願いします」のひと言を添えて(笑)。するとオーナーは「十分承知しております」と答えてくれました。展覧会が終わり、自宅にファックスで見積もりが届きました。見ると、椅子の値段はなんと「?円」(内緒です)。僕の予想では2脚で70~80万はするはずのものです。僕のこれまでの研究活動を理解し、転売の意思などがないのを知っているオーナーが、これまでしんどい思いをしてやってきた僕を応援してくださったのだと思います。

2023/8/30 せんとぴゅあ(東川)にて

聞き手/西川 佳乃

<インタビューを終えて>

織田先生が単身北海道に移住されたのは1994年、まだ雪が残る3月28日、住まいは旭川市中心部のマンションでした。私も夫とお茶に招かれたり、東海大学の先生たちとのデザイン茶話会でおじゃましたことがあります。その引っ越しにも幸運なエピソードがひとつ。先生は大阪から4トンロングのトラックを仕立てて旭川に向かったのですが、荷物が多すぎて積み残しが出たため追加で10トン車を手配しました。旭川に着いてから、その配送料が4トン車の倍以上だとわかります。困った先生はとりあえず届いた分の荷物をほどいて資料を作家ごとに整理し始めました。するとその書類の間からパラリと封筒が…(まるでドラマ!)。中には一万円札が何枚も入っていたのです。そのお金で10トン車の分を支払うことができ、無事に引っ越しが完了しましたとさ♪困ったときに現れる織田先生の神様、私にも貸してください(笑)。

織田先生所蔵の名作椅子1/5ミニチュアコレクション。せんとぴゅあⅡで常設展示中です。 コピーライター 西川 佳乃(にしかわ かの)

東京、札幌のデザイン事務所勤務を経て2001年から旭川でフリーランス。現在まで旭川家具をはじめ地元の企業や団体の広告制作に携わる。織田氏とは仕事を通じて約30年来の縁。 -

第6話:25年以上前に、ある人の家で見かけ、ほしいと言えずに帰って来た椅子が──。

城所 右文次

バンブー・チェア(1937年)

竹の弾力性を利用した、カンチレヴァー構造(片持ち、せり出し)の椅子。背から座にかけては細長い板状の竹を縦に並べ、座裏の桟に鋲で留めている。フレームも竹で、それまでなかった8枚重ねのラメラ曲げ(すべて同方向に重ねて曲げる)の成型材である。竹製のカンチレヴァーは海外でもいくつかつくられた。

どうしても会わせたい、と知人に誘われ、

訪ねた相手は“山林王”。その方を初めて訪ねたのは、1994年に僕が単身旭川に来て間もなく、翌年くらいかと思います。旭川の隣町に、Sさんの家はありました。国道から並木道に入ると、両側に大木が聳える広い並木道が200mほども続きます。なんとこの並木道もSさんの敷地だと、あとで聞いて驚くばかり。なんでもSさんの亡くなられた父上はそのあたり一帯の大地主で、自宅には池が3つもあり、母屋のほかに使用人のための家までお持ちだったそうです。僕たちが伺ったときSさんはその使用人が使っていた家に住んでおられましたが、とてもそうとは思えない大きな家です。母屋はすでに取り壊されていましたが、皇族の方が宿泊されたといいますから、豪邸だったのは間違いありません。ちなみにSさんは東京大学を卒業していますが、なんと在学中の4年間を帝国ホテルに長期滞在してそこから通学したんだそうです。世の中、豪快な人がいるものです。

2度目に訪ねたときに、

バンブーチェアを見つけた。さて、エピソードはここからです。僕はSさんの家を、その後もう一度訪ねています。連絡すると、ご高齢ながら元気にしておられ、今回は部屋に案内されコーヒーをごちそうになりました。中は広いだけでなく、オンドル(韓国などで見られる床下暖房)などが取り入れられた当時としては先進的な設計です。ふと縁側を見ると、城所右文次の「バンブーチェア」があるではありませんか。しかも2脚、きれいな状態のものが並んでいるのです。実はこのバンブーチェアを、僕はこのときすでに1脚持っていました。1990年前後、コレクションが800脚を超えた頃に京都市立芸術大学教授だった中村隆一さんから贈られたもので、存在は知っていたものの現物を見たのはそのときが初めてでした。Sさんの家で同じものを見つけたときは、北海道のこの小さなまちにあることがあまりに意外で、本当に驚きました。もちろん譲ってほしいとすぐにでも言いたかったのですが、言い出せずに辞して帰りました。

2023年5月、

Sさんの娘さんから電話が。そして今年の春のことです。Sさんの東京在住の娘さんから連絡がありました。「父が亡くなったあと、地元の人に草刈りを頼んだり、家の中の手入れをしてもらっていたのですが、建物の傷みがひどいので取り壊すことに決めました。織田さんは昔うちをご覧になったと聞きましたが、そのときにあった竹の椅子2脚を引き取ってもらえませんか?」とおっしゃるのです。僕はすぐに伺って、家を改めて見せてもらいました。聞いていた通り、あちこち崩れかけており危険な状態です。竹の椅子はあのまま縁側にあり、さらに2脚の間には小さなテーブルが見えました。脚が椅子とまったく同じ竹の集成材ですから、おそらくセットと思われます。天板がデコラ張り、その側面にアルミを使っており、昭和30年頃のものかも知れません。右文次がのちにデザインした可能性もあります。いずれにしても初めて見る貴重なもので、合わせて引き取らせてもらいました。

Sさん宅にあったテーブルの形や、竹の接合方法についてイラストを描いて説明する織田先生。 竹製のカンチレヴァーは、

ペリアンより城所が先。カンチレヴァー構造はバウハウスのマルト・スタムが考案して広がり、世界中の建築家やデザイナーが多くの椅子を手掛けました。フランスの建築家シャルロット・ペリアンは商工省の招聘を受け、1940年8月から2年間デザイン・工芸の指導員として日本に滞在しました。そのとき案内などを担当したのが、コルビュジエのアトリエで学んだ建築家坂倉準三や、民藝運動の中心的人物の柳宗理です。見学した各地の伝統工芸産地で、ペリアンは日本のものづくりの現場とそこに息づく精神性に驚き、ヨーロッパにないものを深く感じ取ったのです。その後家具のデザインに藁や草を取り入れるようになったペリアンは、この連載の第1話で紹介したコルビュジエのLC4を竹のバージョンでデザインしていますし、日本に来てから終戦頃にかけても竹製の家具をいくつか発表したようです。このバンブー・チェアによく似た椅子もデザインしていて、城所がその作品にインスパイアされたと考える人が多いのですが、実は先に発表したのは城所です。

城所右文次は、三越百貨店の装工部(今の建装部)の技術者でした。当時の百貨店は、大型客船の内装を主な仕事として請け負う傍ら、独自にデザインしたオリジナル家具の製造にも取り組んでいました。バンブー・チェアは、おそらく1932年にアルヴァ・アアルトが発表したカンチレヴァーのモデルを参考にしていると思われます。

ちょうど展示会の準備で東川のギャラリーに搬入されていたバンブー・チェア。成型やベンディングについて説明してくださる。 コレクションの中で、

日本の椅子は30~40脚くらい。コレクションの基準は、日本のものでもやはり「残すべきと思うもの」です。その中に旭川家具の貴重なプロトタイプがいくつか入っていますが、日本の椅子は実はあまり多くはありません。床座を基本的ライフスタイルとする日本の家は天井が2400ですから、圧迫感のない座椅子や低座椅子が多くつくられてきたんですね。

日本の家具は、もっともっとデザイン力を磨かなければならないと思います。旭川家具では共同開発に積極的なメーカーもふえてきていますが、ロイヤリティを払ってでも優秀な国内外のデザイナーと組み、共同開発を重ねることが大事です。経営者が知性と感性を磨いてデザイナーと対等な関係が築けるようになれば、コラボレーションはまだまだ広がるでしょう。職人にも同じことが言えます。デザイナーと技術者が対等な立ち位置でものが言えるよう、今より高いポジションに置いてあげなければなりません。それが報酬に反映されれば待遇もよくなり、仕事の質も上がってきます。先日東川町で講演してくださったPPモブラー社のキャスパー・ペデルセン社長によると、同社の職人は年齢や男女に関係なく全員時給が6千円です。

実は織田家の祖父も研究者。

僕はそのDNAを受け継いだのかな。これは余談ですが、今ドラマなどで話題になっている植物学者の牧野富太郎は、僕の故郷高知県高岡郡の佐川町の出身です。そして僕の祖父は若い頃牧野富太郎とともに植物採集をしていた研究者でした。織田家は当時山や土地の管理、町史の編纂などにも関わっていたと聞いています。牧野富太郎が新種「ヨコグラノキ」を発見したとされる横倉山(御嶽またはおみたけさんとも)は、標高約980mで大変美しい形をしており、僕も幼い頃から高校時代まで30回以上登った馴染み深い山です。織田家は平家の落人の末裔で、横倉山にあった「楠神」という集落で暮らしていました。僕の父もそこで生まれたそうです。横倉山の横倉神社は織田家が代々神主を引き継いでおり、父も神主をしていました。本来は僕も神主になるべきだったんでしょうが、大学進学で大阪に出てしまったので親類が継ぎました。でも僕は祖父の研究者としてのDNAを継いだので、それでよしとしてください(笑)。

2023/7/12 せんとぴゅあ(東川)にて

聞き手/西川 佳乃

<インタビューを終えて>

今回は午前10時に聞き取りがスタートし、終わるとちょうどよくランチタイムに(笑)。「お昼行きましょう」と織田先生が近くの人気店「ちば食堂」へ連れて行ってくれました。銀鱈定食をごちそうになりながら、2002年北海道東海大学旭川校舎の体育館で開かれた織田コレクションの「1000CHAIRS展」に連れて行った次男が、先月結婚式を挙げた報告をしました。写真は当時の体育館での一枚ですが、偶然にも今回取り上げた、カンチレヴァー構造の椅子の考案者マルト・スタムの子ども椅子に座っています。この子がもう27歳。織田コレクションの数も、織田先生と私の年もふえるはずですね(笑)。

コピーライター 西川 佳乃(にしかわ かの)

東京、札幌のデザイン事務所勤務を経て2001年から旭川でフリーランス。現在まで旭川家具をはじめ地元の企業や団体の広告制作に携わる。織田氏とは仕事を通じて約30年来の縁。 -

第5話:一度手放したものと、30年後に偶然出会った。やっぱり神様が見てくれている。

ナンナ・オストゴー

鶏絵大皿(製作年不明)

デンマークではこの大皿のように分厚くて重く硬い陶器を「STEN・TOY(ステン・トイ)」と呼ぶ。英語のストーン・ウェアである。織田氏が研究目的で通っていたデンマークで、まだヴィンテージショップが1、2カ所しかない1980年代に、そのうちの1軒で購入したもの。大阪の自宅で飾っていたという。

大らかな絵付けが気に入って。

値段は忘れましたが、苦労して買ったのは確か(笑)。この大皿を見つけたのは、1984年から87年あたりだと思います。その頃は年に1、2回デンマークに行っていました。毎回ケチケチ旅行で、部屋にはバスもトイレもない安い宿(1フロアに2カ所トイレとシャワーがありました)に泊まって、朝食を食べながら昼食のサンドイッチをつくってカバンに忍ばせて出発したものです。少しでも節約して、一冊でも多く本を持ち帰りたかったからです。そんな中、ヴィンテージショップで見つけたのがこの絵皿。柄が好きで、作家の名前も書いてあったことから迷わず買いました。

当時ヴィンテージショップがほとんどなかったのは、国民が自国の過去のデザインやものづくりの価値を理解しておらず、振り返ることをしていなかったためではないかと思います。1945年から65年くらいはスカンジナビアデザインが隆盛を極め、特に1950・60年代には一世を風靡しました。僕が通い始めたのはこのブームが過ぎた後だったのです。ある意味で「いいとき」に行ったから、これだけのものを集められた。繰り返し言いますが、時代との巡り合いが織田コレクションをつくったのです。

1990年の「国際家具デザインフェア旭川」で、

「フィン・ユール追悼展」を併催。のちに僕はこの大皿を、ある人にプレゼントすることになります。それは、1990年に日本で初めて開催された「フィン・ユール追悼展」の開催実行委員会の委員長だった、建築家の多田学さんです。この展示会は大阪を皮切りに京都、名古屋、東京、旭川と巡回しました。実行委員会は17人で構成され、中心メンバーは積水ハウス設計部(のちに副社長)の伊久哲夫さん、「チェアーズ」のメンバー妹尾衣子さん、数寄屋大工棟梁中村外二のもとで修行したデンマーク人、ソーレン・マッツさんなどで、そこに各巡回都市の1名ずつが加わりました。旭川からはカンディハウス創業者の長原實さんが参加。ポスター用のマホガニー材の額を自社でつくってくれました。フィン・ユールの名を知る人がまだ少ない日本で、全国5カ所の巡回展を実現したのですから、中心メンバーの情熱がどれほど強かったかおわかりいただけるでしょう。

必要なお金は、1口1万円の寄付を日本とデンマークで募りました。企画書の英訳はマッツさんが担当。デンマーク大使館、デンマーク王室、国立銀行協会などから次々に寄付が集まってきます。100万円単位の寄付をしてくださる人もいて合計1千万円以上になりました。文化の援護者がいた時代でした。立派な図録も制作して1部1000円で販売しましたが、この図録は最近になってオークションにかかり8万、10万の値が付いているようです。実行委員会は毎週夜6時に始まり、内容や展示方法、役割分担について意見を交わし、毎回深夜まで続きました。長原さんが「こんな熱量の高い実行委員会は初めて」と驚くほど、皆フィン・ユールの魅力というウイルスに浮かされていたのです(笑)。

追悼展で多大なる協力をしてくれた

委員長に、お礼をしたくて。展覧会は成功裏に終わりました。残ったお金で京都の「和久傳」で慰労会をし、フィン・ユール夫人のハンナ・ウィルヘルム・ハンセンさんとともに大分の由布院に旅行をして、実行委員会は解散しました。そのとき僕は、委員長を務めながら各会場の設営にも建築家として力を惜しまなかった多田学さんに、何か感謝の気持ちを伝える方法はないかと考えていました。多田さんはフィン・ユールへの思いが強く、「本業の仕事ができない」と言いながらいちばん面倒な仕事を引き受けてくれていました。そして僕は、いちばん気に入っていた大皿をプレゼントすることにしたのです。お皿の裏側の作家のサインの横に、僕のサインも入れて。

この追悼展は、日本で初めて単独でフィン・ユール作品を紹介した画期的な展覧会でした。それまでは1960年頃「工芸ニュース」という雑誌に登場したくらい。この展覧会をきっかけに彼の名前と作品が日本に広まっていったと、自負しています。同時に、研究者というものが収集だけを目的とするコレクターと異なることも、ここから徐々に日本人の間で理解されていったのではないでしょうか。

約30年後、

この大皿と京都で再会。2019年、任天堂の京都本社ビルを改装してホテルを開業するという人物から「旭川家具のメーカーを紹介してほしい」と頼まれ、旭川を案内したことがありました。3年後、彼から連絡がありホテルが完成したから招待したいと言います。僕は家内と連れ立って出掛けました。ホテルに着くと、ラグジュアリースイートという1泊35万円の部屋に通されて、とても驚きました(笑)。その部屋にはカンディハウスの家具が採用されていました。

翌日、30年近く前から京都に来ると立ち寄っていたヴィンテージショップ「ビー・ジェネレイテッド」に行きました。相変わらずいいものがあるな、と思って見ていると、家内が「こっちに面白いお皿があるわよ」と言います。店の隅の方にひっそりと置かれたそれは、なるほどいい感じです。オーナーの岩井さんは顔馴染みで「そのお皿、裏に織田さんのサインがあるよ」とにやり。それでやっと僕も家内も「リビングに飾っていた、あのお皿!」と思い出したのです。僕は即座に「買います」と言いました。多田さんに差し上げたものがここにあるいきさつを、岩井さんは言わず僕も聞きませんでした。それより何より、一度手を離れたものが時を超えてまた僕の元に帰ってきたことに感動していたのです。家内の目の前でものを買うのは厳禁なのに(笑)、今回ばかりはそれを破りました。ただこのお皿を、こっそり購入したほかのものと一緒に送ってもらったことは内緒です。

自分がなんのために

生まれたのか、自覚して生きてきた。そんな家内も、ようやく最近「苦労してやってきてよかったね」と言ってくれるようになりました。皆さんからもよく、どうやって購入費用を工面してきたのかと聞かれますが、僕だってわからない(笑)。ただ一生懸命、仕事、仕事、仕事の生活を続けてきただけです。他人から見たら道楽と思われるようなことでも、コツコツやっていたらあるとき一線を超えて文化になるんですね。少し前に、僕が高島屋から独立して「画文舎(がぶんしゃ)」という事務所を設立したときのパートナーだった友人が訪ねて来ました。そのとき「織田さんはまったくブレてないですね」と言われて、とてもうれしかった。ブレないのは当然なんです。研究の道に入った以上はね。

僕は若いときから、自分が何のために生まれてきたのかを自覚していました。イラストやデザインという、ものをつくり出す道を続けていくには才能がない。生み出す側より残す側に人生の目標を据えようと。実は旭川に移住して来てから、カンディハウスの長原さんに椅子のデザインを頼まれたことがあったんです。僕は、今まで積み上げてきたものを無にするようなことはしたくない、と言って断りました。名品を残すことと、自分でものをつくることは次元が違います。

「物を残そうとする人は、生き方に自信がない人だ」というアマゾンのインディオの古老の言葉を、大事にしています。僕は自分の生き方に自信などありません。しかし、後世に残すべき美しいものは存在します。誰かが残さなければならないから、僕がやっているだけなのです。それを神様が見ていて、ときどき手を貸してくれている。今回神に導かれて再会した大皿は、今はリビングのソファ前のテーブルに置いて愛おしく眺めています。いいえ、何も乗せていませんよ。せっかくの絵が見えなくなるもの(笑)。

2023/4/12 旭川デザインセンター 2Fラウンジにて

聞き手/西川 佳乃

<インタビューを終えて>

リニューアルしたばかりの「旭川デザインセンター」で、織田コレクション協力会運営委員会の前の時間を使ってのインタビューでした。中央は会長の藤田哲也氏。「織田先生と写真を撮るなんてなかなかない♪」と飛び入りした記念の一枚です。絵皿は織田先生がエッサエッサと抱えて持って来てくださいました。テーブルに直に置いていますが、お皿の裏側にはパッドが貼ってあるので大丈夫。そこは織田先生ですから。それにしてもこのお皿、北海道から織田先生が迎えに来るのをどんなにか待っていたことでしょう。先生に負けないくらい、お皿もうれしそうに見えました。(西川)

コピーライター 西川 佳乃(にしかわ かの)

東京、札幌のデザイン事務所勤務を経て2001年から旭川でフリーランス。現在まで旭川家具をはじめ地元の企業や団体の広告制作に携わる。織田氏とは仕事を通じて約30年来の縁。 -

第4話:ポットだけで20万円。1点ずつ、20年かけてほぼすべてのアイテムを揃えた。

ゲートルード・ヴァセゴー

カペラ(1975年)

「カペラ」は、ヴァセゴーの作品の中では新しい方に入るシリーズ。古いものには「ティーセット(1956 年)「ゲンマ(1962年)」「ゲミナ(同)」などがあり、織田氏はそれらの中でもっともこの「カペラ」が好きだという。ロイヤルコペーハーゲン社で少量しかつくられなかったため市場にも出回りにくく、織田氏も入手にかなりの時間と費用をかけることになった。

最初に見つけたのはポット。

北青山の「リスティ」で20万円でした。「もしこのシリーズが入ったら、必ず知らせてください」。北青山にあったアンティークショップ「LYSTIG(リスティ)」にロイヤルコペンハーゲン200年史に出ていた写真をコピーして送り、そう頼んでから何年待ったでしょうか。ある日「ティーポットが見つかりました」と連絡があったのが、「カペラ」収集の1点目となりました。ゲートルード・ヴァセゴーが1975年にデザインした食器のシリーズ「カペラ」は、ヴァセゴーが日本の影響を受けていたこともあって、モダンな北欧デザインでありながらポットの把っ手の形状や籐使いなどに、和が感じられるものになっています。

白い無地の器というのは装飾性がないため、特徴を出せるのは形しかありません。このティーポットはよく見るとわずかに楕円形で、派手さはまったくないけれど、その肌は少しグレーがかった白磁に近い白で、なんともいえない美しさです。白といえば、「ドミノ」の白も美しい。なめらかな女性の肌にたとえられる、つややかな深みのあるアイボリーがかった白です。日本にも白を表す言葉はたくさんありますが、雪と氷に生きるアラスカのイヌイットには、氷河をイメージした「グレーシャホワイト」など150もの表現があるそうです。

「カペラ」が少ないのは、

「モダン」がリスクと考えられているから。作家がどんなによいと思ってデザインしても、メーカーの方向性に沿わないと発売に至らない、至っても少量生産ということはよくあります。「カペラ」を製造するロイヤルコペンハーゲンも、同社の礎を築いたアーノルド・クロウの「ブルーフルーテッド」が一番の売れ筋であり、ヨーロッパの名窯の多くがそうなように、モダンなものを避ける傾向があります。マイセンなどは、モダンなものは皆無と言っていいほどです。従って「カペラ」も短命であり、市場に出回らないため高価なものになりました。メーカーにとっては稼ぎ頭のシリーズがあるからこそ冒険もできるわけですが、それだけモダンは「危険なもの」なんですね。ヨーロッパは古いものを尊ぶ文化が根強いためでしょう。イギリスでは車でさえ古いものの方が税金が安いくらいですから。

その「カペラ」を、僕は長い間印刷物でしか見たことがありませんでした。初めて実物を見たのはコペンハーゲンのデザインミュージアム。ポットとクリーマ、カップ&ソーサー、キャセロールまでまとまったものを見たのはこれ一度きりです。ポットを手に入れたあと、北欧の日用品を調べ続けるのが趣味のコピーライターの友人が、「キャセロールとプレートがデンマークのあのお店に売ってるよ!」と知らせてくれました。僕はカードを持たないので娘に頼んで決済してもらって買いました。こうしてコツコツと1点ずつ買い足し、20年かかってほぼ全品が揃いました。

日用品の展示は集合体でこそ。

シリーズで収集したのはそのため。日用品は、ひとりのデザイナーが用途に合わせていろんなバリエーションをデザインしていて、それがひと塊になってこそ見応えがあります。展覧会ではその多様なデザインを多くの人に見てほしい。「芸術性を持った日用品」の素晴らしさは、美術品のような展示では伝わりません。

展示するものを選ぶとき、僕はいつも会場の図面をフリーハンドで描き起こします。テーマに合わせて選んでおいた出品リストに基づいて、1点ずつ寸法を確かめ、どの椅子、どのテーブルがどこに入るか、照明はここ、日用品はここに──とシャープペンシルで描きながら調整し、位置を決めていきます。

そうして最終の出品リストが完成したら、旭川市内と東川町内にある収蔵庫、それに僕の家から探し出します。分散しているのでどうしても手間もかかり、なかなか見つけられず苦労することも。手順を説明すると、①ものを出したら、廊下に白い紐をプッシュピンで止めて展示スペースと同じ広さの枠をつくったところに並べ、スマホで仮撮影。②1点ずつ梱包して段ボールに詰め、東川写真文化ギャラリーのスタジオに運び、梱包をほどいて撮影。③再び梱包して東川町内にある倉庫に集める。④その後搬入日に合わせて日通のトラックが来る。美術梱包のプロが二人一組になり、まず元の梱包をほどき、三層段ボールを使ってその場で1点に1個の専用箱をつくって再梱包(この作業に数日かかる)。⑤荷台が棚になったトラックに、キャビネットなどの大物から椅子、照明、小物の順に詰めて出荷。という段取りです。大変でしょ(笑)。今回の「北欧デザイン展」(日本橋高島屋・2023/3/1-21)では、東川のデザインギャラリーのスタッフが本当によく頑張ってくれました。

使い心地が悪くても、いい。

惚れた弱みというやつですね(笑)。僕はコレクションの家具や照明を自宅で使っていますが、食器はなかなか使えません。欠かしたら2度と手に入らないからです。ですから使いたいものは複数買うことになるのです(笑)。使いやすさ?あまり関係ないかな。使い心地が悪くても好きだから。

もちろん、展覧会に貸し出すときは慎重に扱うようお願いしています。今回の「北欧デザイン展」の図録にある、カイ・ボイスンのコーヒーサービスセット(P213)。これには苦い思い出があります。ある展覧会から返って来たら、ポットの口が欠けていたんです。仕方がないので、デンマークのオークションでセット崩れを探して買い直しました。ヴァセゴーのティーセット(P250)も、貸し出しを終えて梱包を解いたら持ち手が折れていた。食器類はこれがいちばん悲しく、そうならないようにするのが大変なんです。絶対に壊れないよう専用の箱をつくるなど工夫しています。そういえば、今回日通が何十個も持って来ていた、クッションでサンドするカバン型の梱包材はよかった。道具も手際も、さすがプロの仕事です。綿を和紙でくるんだワレモノ用の綿布団も便利だったので、それはお願いして次のために置いていってもらいました。

実は、椅子よりも

日用品を集め始めたのが先。椅子のコレクションが日用品に広がったと思われがちですが、実は逆で、大学を出て高島屋に入社した頃から食器は好きでよく買っていたんです。やはり北欧のものが多く、今回展示したダンスクの鍋もそのひとつだし、今も家で使っている朝食用パン皿はノルウェーの「ポルシュグルン」のもの。50年以上使っているので模様も擦り切れていますが、大きさがちょうどよくて気に入っています。自宅の吹き抜けの下にある可動式のイタリアの照明も、自分で直しながら50年使っています。

新婚の頃、街でダンスクのフォンデュセットを見つけました。いいものは迷わないのですぐ買うことにしたのですが、見るとセットのウォーマーを入れて当時で5~6万円もします。そのとき持っていたお金を全部出して、間に合うかどうか冷や汗ものでしたがギリギリで買えたのを思い出します。その後も「きれいだから買おう」の即決が続き、だんだんふえていきました。そして研究者の道に進むと決めてからは、使命感によってコレクションはふえ続けているのです。

2023/3/6せんとぴゅあ(東川)にて

聞き手/西川 佳乃

<インタビューを終えて>

この写真は、初めて織田先生を取材したときの一枚です。日付は1991年の夏、場所はカンディハウスでした。グラスの水滴をハンカチで押さえているのが、先生らしい(笑)。あれから30余年。ていねいに暮らすことの大切さを、日々教えていただいています。以前、観葉植物を譲ってくださったときの言葉に、私は今もハッとすることがあります。「植物に必要なのは、ほんの少しの愛情です。それがないようではいけません」。(西川)

コピーライター 西川 佳乃(にしかわ かの)

東京、札幌のデザイン事務所勤務を経て2001年から旭川でフリーランス。現在まで旭川家具をはじめ地元の企業や団体の広告制作に携わる。織田氏とは仕事を通じて約30年来の縁。 -

第3話:デンマークのオークションで、「落札予想価格の10倍まで競って」という指示を、代理人が忘れてヒートアップ───。

フィン・ユール

チーフティンチェア(1949年)

フィン・ユールの代表作であるこの歴史的名作椅子は、自宅リビングの暖炉脇で使うためにデザインされた。1949年春、午前10時頃からデザインを始め夜中の2~3時にはフォルムもディテールもイメージ通りに完成していたという。織田氏曰く「これほど堂々とし、威厳と知性、品格を感じる椅子はほかにない」。チーフティンは「酋長・族長」の意味。織田コレクションにはメーカー違いで4脚が所蔵されている。

情報と椅子の収集のため、

デンマークで日本人駐在員を雇う。1984年から5年間ほど、デンマーク在住の日本人男性に報酬を払って、椅子に関するさまざまな情報を集めてもらっていました。彼は日本人観光客のガイドなどをしており、家具の知識もある程度持っていました。仕事は、まずポリチケン紙など地元新聞からインテリアや家具のニュースを切り抜き、翻訳して私設研究室チェアーズに送ること。デザイナーに聞きたいことがある場合などに、僕の代わりに訪ねて取材をすること。またウェグナーやフィン・ユール、グレーテ・ヤルクやベアント・ピーターセンの取材には通訳として同行してもらいました。

そしていちばん重要な仕事が、オークションへの参加です。オークションの開催情報が入ると、内覧会の初日に会場へ行って出品作を撮影し、プリントを航空速達便で送ってもらいます。僕は作品を選び、エスティメイト(落札予想価格)を見て「いくらまで」と書き込んでまた航空速達便で送り返します。今のようにインターネットがありませんから、何にでも手間と時間がかかりました。そしてオークション当日は、彼が代理で参加するのです。

あるオークションに、

チーフティンチェアが出品された!高島屋に入社して3、4年目の頃、雑誌で見て大きな衝撃を受けたのが「チーフティンチェア」でした。「なんて魅力的な椅子だろう」。いつか必ず手に入れようと思いました。この椅子はニールス・ヴォッダー工房で78脚、イヴァン・シュレクター工房で10脚(刻印付き)製造され、ソーレン・ホーンの弟子ニールス・ロート・アナセンの工房では1980年代から復刻生産、現在はハンセン&ソーレンセンが経営するワンコレクション社で製造・販売されています。

最初のニールス・ヴォッダー工房製は、世界のデンマーク大使館や美術館に所蔵されておりめったに市場には出回らないのですが、1986年のある日、デンマークのオークションに出品されることがわかりました。何年間もこの機会を待っていた僕は、「落札予想価格の10倍まで競って」と彼に指示しました。会場では競争相手が何人もいて、どんどん値段が競り上がっていきます。脱落していく競争相手。最後はひとり残った相手と彼との一騎打ちです。彼は雰囲気に飲まれたのかヒートアップしてしまい、なんと指示を忘れて入札を重ね、とうとう落札してしまいました。落札額は僕の予算を遥かにオーバーしていました。

「高い買い物」には、

後悔させない価値があった。事情を聞いて、僕はずいぶん高い買い物になってしまったと慌てましたが、同時に「落札できたんだから、よしとしよう」と思い直し、すぐに三井銀行でローンを組んで送金しました。この話には後日談があります。オークションの翌年1987年にフィン・ユールさんとお会いしたのですが、そのときこう言われたのです。「君が前から探していたチーフティンチェアね、あれ去年のオークションに出てすごい値段になっていたよ」。彼は僕が競り落としたことを知らないようでした。「ヴィトラデザインミュージアムから問い合わせがあってね、そのオークションで競ったが落札できなかったから、譲ってくれないかと言うんだよ」。なんと、あのときの一騎討ちの相手はヴィトラだったのです。「結局ヴィトラはニューヨークでチーク材のを見つけて、そのときの落札価格と同額くらいで購入したらしいよ」。

あとで知ったことが、もうひとつありました。ニールス・ヴォッダー工房製の78脚のうち、ブラジリアンローズウッドでつくられたのは5脚だけで、あとはチークだったことです。その5脚は希少価値が高まり、知人の話では13、4年前にロンドンのフィリップスのオークションで出品されたとき、8千万円の値がついたといいます。僕が落札したのはまさにそのローズウッド仕様。そういえばパリのオークションでは、フィン・ユールさんが一度買い取った「グラスホッパーチェア」のプロトタイプ(2脚のみ試作された)が人を通じてオークションに登場し、約4億円で落札されたと聞きますし、そんな世界になっているんですね。やはり僕のコレクションは、誰も見向きもしないあの時代だったからこそできたことなんです。とはいっても、この落札によるローンは多額で、また働き詰めの毎日が続くことになりましたが。

閉鎖する工房から、

救い出したものは数知れず。駐在員の彼にもうひとつ頼んでいたことがあります。当時次々に閉鎖していく家具工房へ行き、重要な資料となる製品やパーツが残っていないか、情報を集めることです。クリステンセン&ラーセンが工房を閉じるときも、内部の写真を撮って送ってもらいました。何度も言いますが、写メではありません。フィルム写真をプリントしたものが封筒に入ってエアメールで届くのです(笑)。写真の中に、椅子のフレームらしきパーツが部屋の片隅に掛かっているのが見えました。もしや…と文献を探し、イブ・コフォード・ラーセンが1949年に発表したイージーチェアのプロトタイプ(試作品)だということを突き止めました。彼に指示をして、それを組み立てて完成品にしたものを購入。現在自宅で使用していますが、世界に現存する唯一の椅子です。

A.J.イヴァーセンは、ブラジリアンローズウッドをメイン材とする名門中の名門工房です。アームチェアで80万円という高級家具を製造し、ヨーロッパの貴族相手に商売をしていました。そこが廃業を決めてサヨナラセールをすると聞き、僕はすぐ彼に「1種類1点ずつ押さえて」と指示。彼から26脚ほど売約したと報告を受け、また三井銀行でローンを組みました。こうして救出した資料は数多くあります。

最近やって来た、

瀕死のチーフティン。今年の夏のことです。お付き合いのある洋書専門店のKさんから、「持っているチーフティンチェアを織田さんに買ってほしいという人がいる」と連絡がありました。僕はすぐに「座裏に革が張られていますか?」と尋ねました。張られていれば、それは世界に10脚しかない希少なものだからです。「張られています」との返事。それは、PPモブラーのアイナ・ペデルセンが木部を製作し、椅子張り職人のイヴァン・シュレクターが革を張って販売した幻のチーフティンチェアです。「ただ…」とKさんは言い淀みました。聞けば、持ち主のオランダ人彫刻家がお金のために材木商に売ったもので、コンディションが著しく悪いといいます。一瞬迷いましたが、資料として残す価値があるのははっきりしています。旭川家具の技術をもってすれば修復が可能と判断し、購入を決めました。送られてきたものは革が破れ、特徴ある後ろ脚の先端も欠損し想像以上に無惨な状態でしたが、現在、旭川のメーカーで修復作業をしているところです。

2022/11/8せんとぴゅあ(東川)にて

聞き手/西川 佳乃

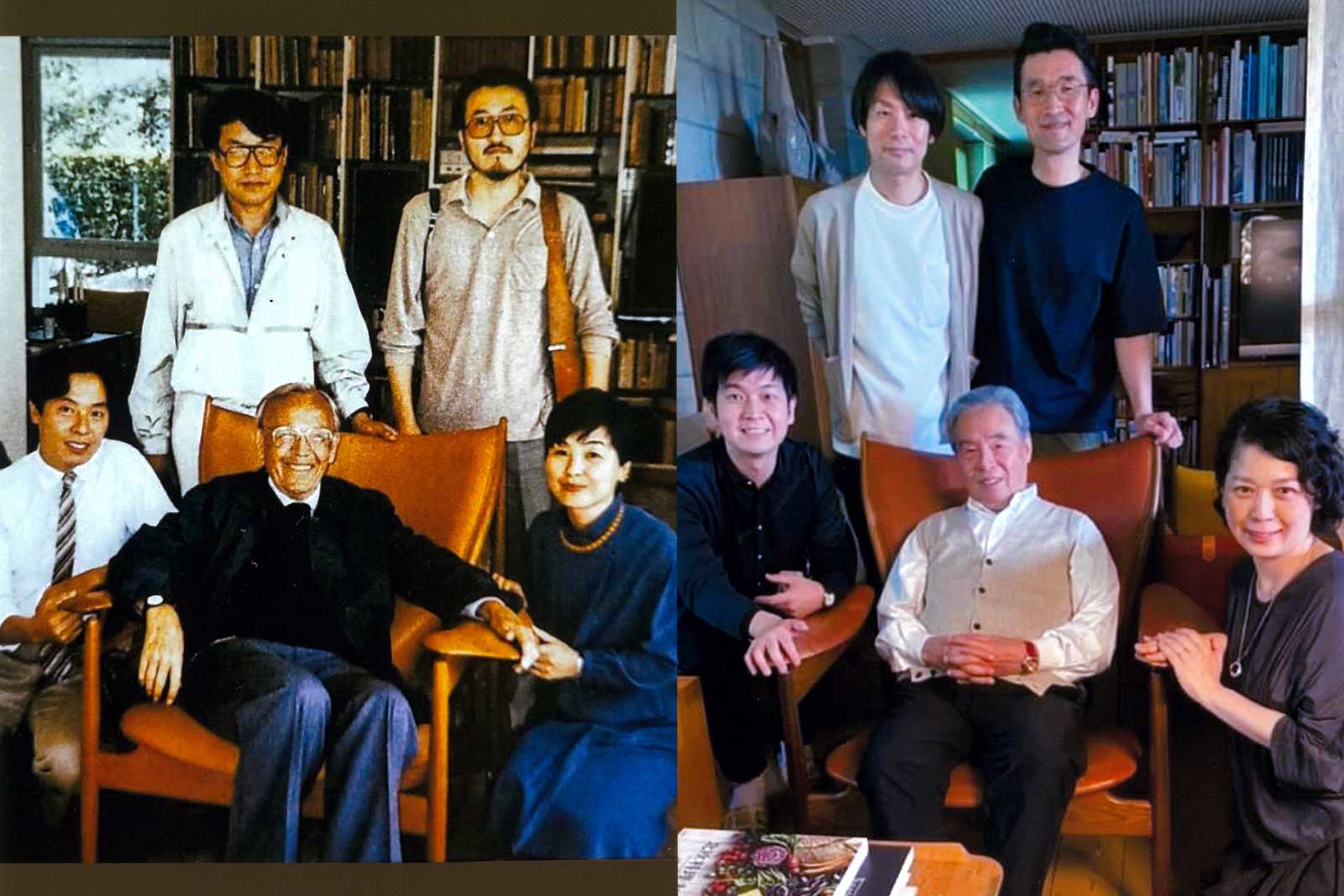

左は1984年フィン・ユールさんを訪ねたときの一枚。そして右は来客が撮ったわが家での一枚ですが、真似たわけでもないのにあまりにそっくりな構図に驚きます。

<インタビューを終えて>

今回の取材は、談話室が学生でいっぱいだったため織田先生のデスクで行いました。先生はスマホも最近「持たされた」(先生談)くらい、ITと距離を置くスタイルを堅持しているため、デスクにもパソコンがありません。書類も手書き、原稿も手書き。細いシャープペンシルでていねいに書かれます。私も取材は決まったノートと決まったペンで手書き、iPhone録音はしません。こうして近年あまり見ることのない、アナログな取材風景が実現しました(笑)。(西川)

コピーライター 西川 佳乃(にしかわ かの)

東京、札幌のデザイン事務所勤務を経て2001年から旭川でフリーランス。現在まで旭川家具をはじめ地元の企業や団体の広告制作に携わる。織田氏とは仕事を通じて約30年来の縁。 -

第2話:1984年にアトリエを訪ねて以来、20年の交流があったウェグナーさん。ある日突然、この椅子が送られてきて。

ハンス・J・ウェグナー

フープチェア(1986年)

科学技術の進歩によって新しいデザインが可能になる、ということを示す好例。当初金属パイプでデザインされていた丸いフレームを、PPモブラー社の二代目ソーレン・ペデルセンが木の成型でつくる機械を考案して現在の構造を実現した。放射状のロープワークが特徴で、ヨットに使用するロープを小さな金具で止めてある。背当たりを考えて結び目をつくらないためのアイデア。

手紙には「研究用に」。

僕がこの椅子を持っていないことを知っていた。フープチェアは、ある日突然大阪箕面市の僕のマンションに送られてきました。1986年に製品化されてすぐ、1987年のことです。ウェグナーさんからの手紙が入っており、「研究用にプレゼントする」と書かれていました。ウェグナーさんは、研究やデザイン振興のためには協力を惜しまない方で、故郷のトゥナー市にできたウェグナー博物館の展示品もすべて寄贈しています。フープチェアを受け取ったとき、僕を研究者として認めてくれているのだと改めて思いました。

ウェグナーさんと初めてお会いしたのは、その3年前の1984年、デンマークのアトリエを訪ねたときです。いつも講演や取材でお話ししているように、僕は1980年に私設の椅子研究室「チェアーズ」を立ち上げています。そのメンバーである京都市立芸術大学の妹尾衣子さん、写真家の林義夫さんとで「デンマークへ取材に行こう」と話がまとまり、初めての研究旅行が実現。いちばんに訪ねたのがウェグナーさんとフィン・ユールさんだったのです。どちらが先だったか忘れましたが、同じ日の午前と午後でこのふたりを訪ねるというなんとも贅沢な計画でした。

質問したいことが山ほどあって、

前日はよく眠れず。取材の申し込みは、当時ですから手紙です。難しいだろうと予想しながら妹尾さんと辞書を引き引き書いたものでしたが、ウェグナーさんはすぐに快諾の返事をくれました。単なる雑誌の取材ではなく、研究目的で伺いたいという熱意が伝わったのかも知れません。当日、僕たちは研究活動の一環である「チェアーズカード」、これは椅子の戸籍簿のようなものですが、デンマークの椅子約700脚分のファイルを持参しました。ウェグナーさんはそれを見て僕らの意図をしっかりと理解してくれたようです。自邸は山側が半地下になっていて、その下階すべてがアトリエで工作室と設計室、そしてライブラリーがあるのですが、寝室以外はすべて案内してくれました。上階のファミリールームはふだん来客を入れないといわれる部屋で、僕らはそこに通された初めての日本人だと思います。

このとき写真家の林さんは、ウェグナー作品の四方向写真(4×5サイズのリバーサルフィルム)をプレゼントしました。ウェグナーさんは「自分では撮影してこなかったから」と大変喜んでくれました。そして後日「お礼に」と椅子の原寸図の白焼き30脚分が届いたのです。この取材以来ウェグナーさんとは20年以上の交流が続くことになり、直接お会いしたのは計8回に及びました。

思い出すのは、その翌年に再訪したときのこと。今度はウェグナー作品約500脚のうち400脚ほどをイラストで描いた一覧表をファイルにして持って行きました。ところどころブランクがあります。日本ではどう調べてもわからなかったところで、それを示して「この部分を埋めてほしいのです」とウェグナーさんに頼みました。すると「それは君の仕事だろう。研究にもなるから自分でおやりなさい」との返事。あとで思えば、これも僕らを激励する言葉だったのだろうと想像します。

どこへ行っても、

「チェアーズカード」で、相手の態度が一変。このデンマーク旅行の目的は、作家訪問・取材とメーカー見学・取材、そして見本市めぐりでした。しかしながら、メーカーや見本市会場で取材を申し込んでも「日本人は真似をするから」となかなか受け入れてもらえません。そのたび僕らは「チェアーズカード」の箱を差し出すのです。見たとたん相手の態度はころりと変わって取材に協力してくれる、という場面を何度も繰り返すことになりました。

たとえばヘアニングの国内向けの見本市。入り口でまず「写真はダメ」と釘を刺されました。僕は会場で研究用にベビーチェアを購入し、その後同じ会場で開催されていた若い家具デザイナーの展示会「モーベル・グルッペン」に入りました。そこでも冷たい態度は同じでしたが、例の箱を取り出して見せ、「空いている項目を埋めるために日本から来た」と説明すると、急に表情が和らぎ協力的になりました。そこで仲良くなったゴーモ・ハーケアさんは、のちにデンマークデザインの父コーア・クリントの研究者として本を出版。エリック・コーさんとは帰国後も連絡を取り合うようになります。彼はのちに国立デンマークデザインスコーレの校長先生になりました。

今では信じられない、

デンマークの危機的状況を目の当たりに。最初の渡航先にデンマークを選んだのは、実は前向きな理由からではありませんでした。「今行かないと間に合わない」と思ったのです。この時期のデンマークは主要産業である家具製造業の衰退が進み、職人は高齢化して工場は次々と閉鎖していました。原因は資源の枯渇、人材育成を怠ったことによる人手不足と競争力の低下、時代の流れを取り入れない旧態依然としたものづくり、そこへイタリアモダンの台頭が重なったことで、北欧は見向きもされなくなっていました。1945年から1960年代後半まで世界を席巻したスカンジナビアブームの完全なる終焉です。こうなると貴重な椅子や資料の散逸は免れません。木という素材は放っておくとダメになってしまうこともあって、急がなければならなかったのです。

デンマーク取材に先立ってデンマーク通といわれる方達に前取材をしたところ、彼らから「今頃北欧に行っても何もないよ」「埃をかぶったものを研究してどうするの」と言われました。が、実際に行ってみると貴重なものがたくさん残っており、結論から言うとこの旅は、研究者としての道を踏み出した僕らにとってとてつもなく大きな収穫がありました。逆にこんな状況だったからこそ、名作椅子や資料を入手しやすかったとも言えるのです。

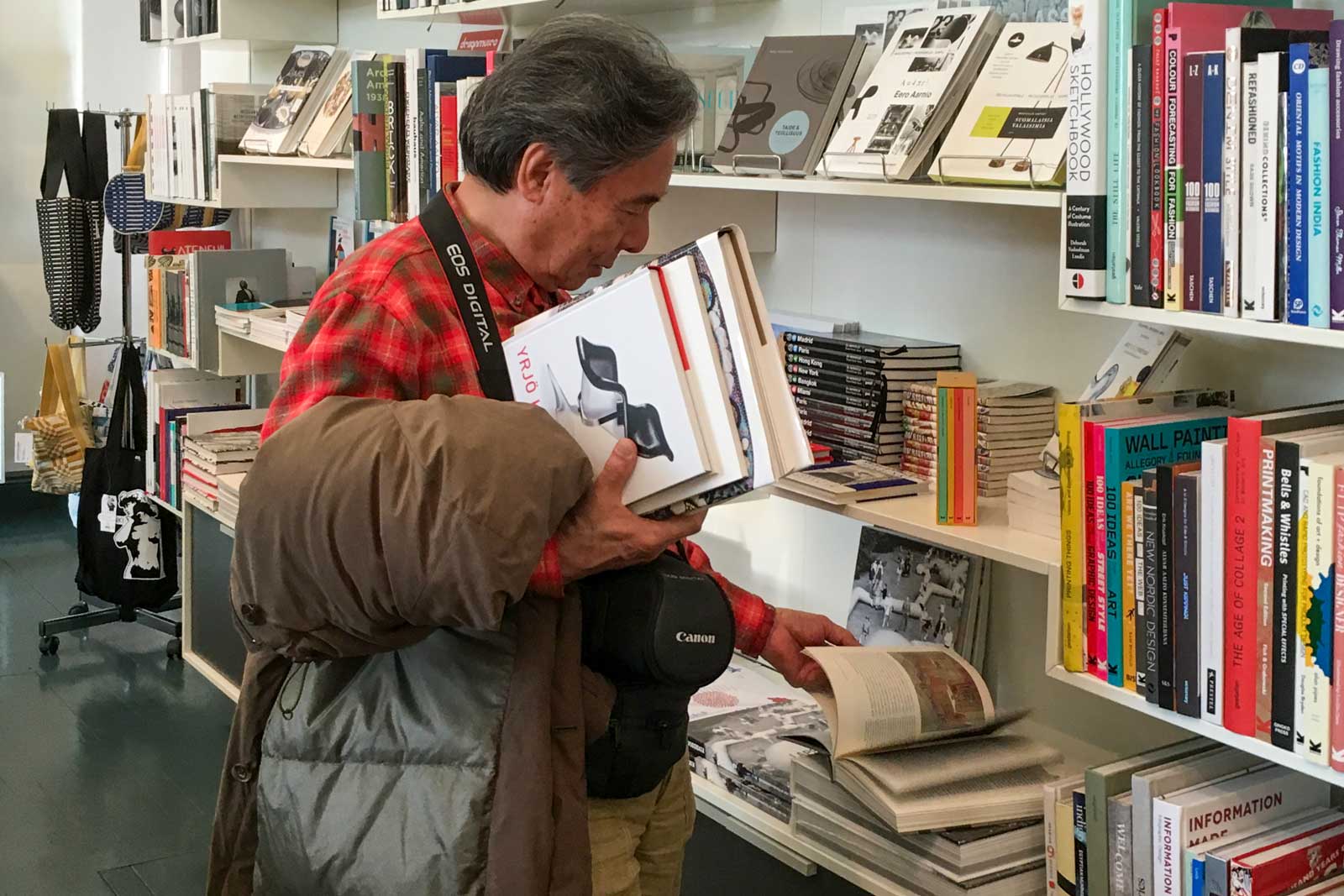

その後もデンマークには何度も通いました。常連のようになったデンマーク最大の書店「アーノルドブスク」にはアンティーク本が充実した支店があり、そこで椅子を借りては1時間も2時間もかけて本を選びました。辞書を引きながらのおぼろげな理解度でも、その重要度が僕にはわかっていました。日本では絶対に手に入らないものがどんどん見つかる。座っている横に本の山ができていくんです(笑)。そこで買ったある展示会の図録は、東京都美術館で2022年夏から開催された「フィン・ユールとデンマークの椅子」展に展示しました。それほどのものが当時はすぐに手に入ったということです。インテリア雑誌「モビリア」のバックナンバーは棚2段半の250冊ほど揃いましたし、1800年代発行の建築雑誌「アーキテクテン」は合本した年鑑本で1930年代までのものがすべて揃っています。その中には「デンマークデザインミュージアム」が、かつて病院だった頃の姿と比較して掲載されていたりします。実に貴重なものです。

工場見学で得たもの。

それは捨てられたパーツと巨匠の「…」。危機的状況といえば、見学を申し込んだ2社も例外ではありませんでした。ヨハネス・ハンセン社は熟練工が2名しかいませんでしたし、カール・ハンセン社もYチェアのペーパーコード編み職人が2名、組み立て工は1名だけでした。ヨハネス・ハンセン社の後継メーカーであるPPモブラー社の工場では、不良パーツがごろごろ捨ててありました。理由を聞くと「節があるから使えない」「スーパーベンディング(成型)でシワが出た」と言います。それを資料としてもらううちトランクひとつがいっぱいになり、空港で「over wait!」と止められてしまいました。ほかのメンバーのトランクに少しずつ押し込んでもらってなんとか帰って来たのを覚えています。あのとき見つけた「バレットチェア」のパーツだけもらえなかったのが、今も残念で(笑)。

ウェグナーさんと一緒にPPモブラー社を訪ねたことがありました。社長のアイナ・ペデルセンが元気な頃です。そこでポール・ケアホルムの作品を見つけたので、ウェグナーさんにどう思うかと質問しました。かつてウェグナーさんのアトリエを手伝ったことのある彼を、ウェグナーさんは「優秀なデザイナーだった」とひと言。尊敬するデザイナーは誰かと聞くと「チャールズ・イームズ」と、これまたひと言答えただけ。するとアイナが肘で僕を突つくんです。そして小声で「ほかのデザイナーのことをあまり聞いてはいけない」と言います。知らずになんでも尋ねる僕にアイナはハラハラしていたようでした。

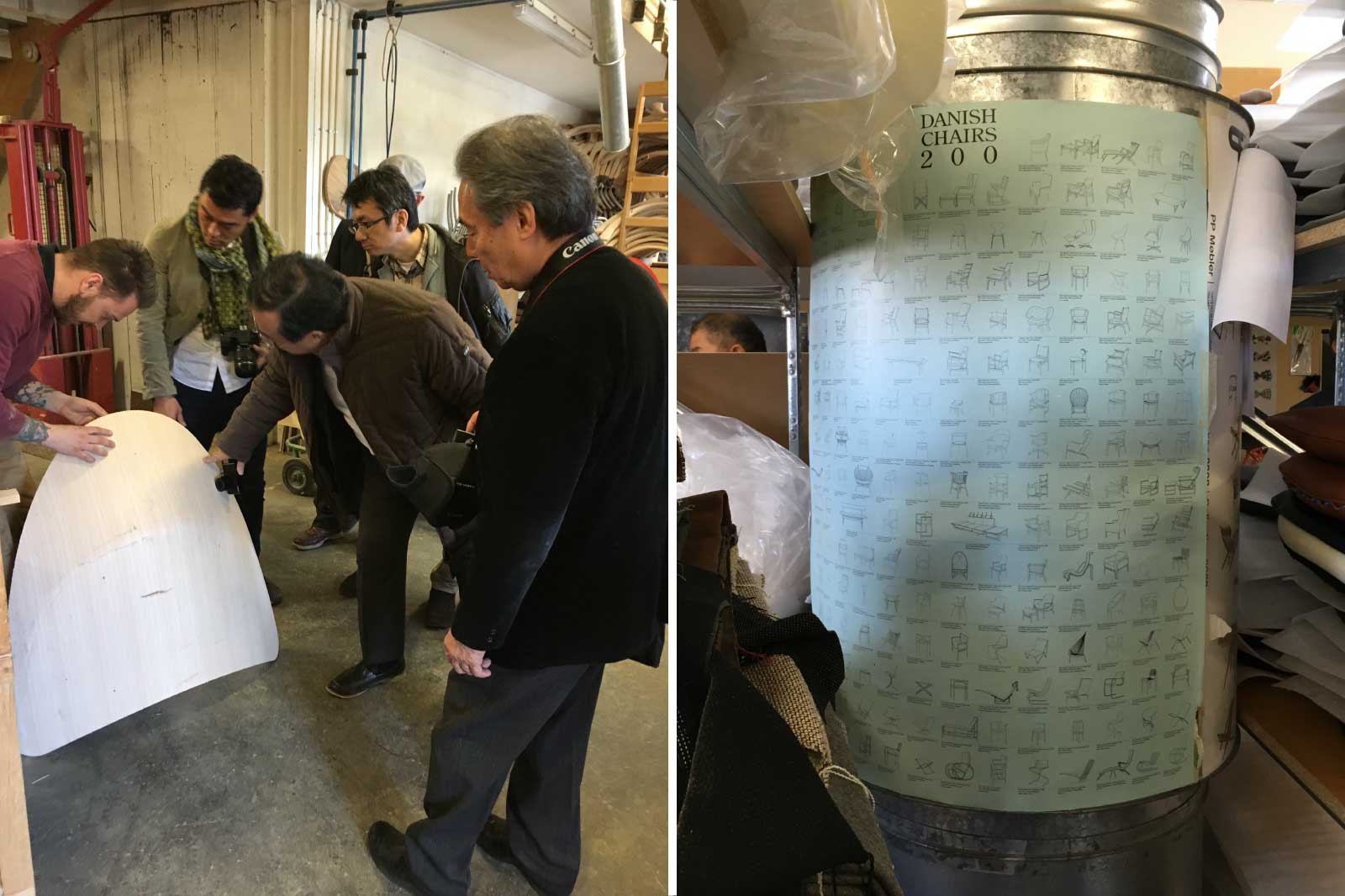

左:2016年春、中小企業家同友会の研修旅行でPPモブラー社を見学する織田氏。/ 右:PPモブラー社の資材室に、織田氏のイラストのポスターが。 教えてもらえなかった廃番の理由が、

帰国してからわかって。そのとき、こんなこともありました。廃番になったというあるウェグナーデザインの椅子について、どこがダメなのかを尋ねたら、ウェグナーさんはやっぱり答えません。このときもアイナが「聞かない方がいい」とそっと助言してきました。その翌年再びPP社に行った際、僕はその廃番品を購入できないかと伝えました。購入したい理由として日本での“ある出来事”をアイナに話したら、「そんなことがあったのか。じゃあ、ちょっと待って」と言って彼は工場の裏へ行き、10分ほどすると「あったあった!」とその椅子のフレームを見つけて戻って来ました。そして「研究用に、組み立てて送るよ」と言ってくれたのです。

“ある出来事”というのはそれよりずっと前、日本でのことです。大阪のあるギャラリーに行ったとき、「スタッキングチェアPP-55」が置いてあるのを見つけ、購入を申し入れました。しかし残念なことに「織田さんが欲しがるなら貴重なものに違いないから、売らない」と言われてしまったのです(笑)。それで結局買えなかった椅子が、前述の廃番品であり、その話を聞いたアイナが協力してくれたというわけです。

後日、約束通りアイナから組み立てたものが送られてきました。林義夫さんがその椅子を撮影するのをそばで見ていた僕は、ハッとしました。廃番になった理由がわかったからです。「PP-55」は座の下の「座貫き」が曲げの成型合板で、これが狂うために脚が歪むのではないか──。ただこれは僕の推測で、とうとうウェグナーさんにもアイナにも確かめることはできませんでした。

PP-55 2022/09/27 せんとぴゅあ(東川)にて

聞き手/西川 佳乃

<インタビューを終えて>

数年前に中小企業家同友会の海外研修で、織田先生とフィンランド、スウェーデン、デンマークを旅しました。そのとき立ち寄った美術館のミュージアムショップや書店での先生の本の選び方は、もう気持ちがいいほどでした。旅先だというのに何の迷いもなく分厚い本を何冊も買い、ずっしりと垂れ下がるリュックを背負う先生。でも今回のお話を聞いて、それは先生にはごく普通の行動なんだと理解した次第です(笑)。(西川)

どんどん本を手に取る先生。

左:デンマークのまちオーデンセで。どこへ行っても鳥にやさしい先生、ポケットのパンを鴨たちに。/ 右:コペンハーゲンのジョージ・ジェンセン本店で、予約していたヘニング・コッペルデザインのスターリングシルバーのカトラリーを購入。 コピーライター 西川 佳乃(にしかわ かの)

東京、札幌のデザイン事務所勤務を経て2001年から旭川でフリーランス。現在まで旭川家具をはじめ地元の企業や団体の広告制作に携わる。織田氏とは仕事を通じて約30年来の縁。 -

第1話:織田コレクションの、1脚めとなった椅子。ここから私の〝椅子苦学〟が始まります。

ル・コルビュジエ+ピエール・ジャンヌレ+シャルロット・ペリアン

LC-4 シェーズ・ロング B-306(1928年)

スチールのフレームに座が乗った構造で、パイプに巻いたゴムが円弧のフレームを支え、座の角度をスムーズに変化させられる。現行モデルのほかパイプの先端を溶接したタイプもあり、どちらも織田コレクションに所蔵。ペリアンがデザインした竹製のタイプが数年前にカッシーナで発表された。

新婚時代に、給料天引きの10回払い。

そして払い終わる頃に2脚目を。この椅子を購入したのは1972年、高島屋宣伝部で働いていた25歳のとき。結婚したばかりで、2DKのマンションに住んでいました。高島屋で売られていた30万円のこの椅子を、1割引にしてもらったうえ「社員買物帳の店着(テンチャク)」というのがあって、これを使うとさらに1割引になりしかも10回分割の給料天引きが可能だったのです。それにしても給料が4万円、家賃が2万円台の頃ですから、大きな買い物でした。

「LC-4」は、名作椅子を持つことがステータスだったあの時代に憧れていた一脚。宣伝部には海外のインテリア雑誌がたくさんあって、ドイツの「シェーナー・ボーネン」やイタリアの「インテルニ」なんかに名作椅子が「ステータスチェア」として載っていました。椅子は体を支える支持具であると同時に、地位の象徴でもある。組織のトップを〝チェアマン〟というでしょう。いい椅子がほしいと思うのは、深層心理の表れのようです。僕は組織が苦手で自由でいたいから、地位を上げたいとはまったく思わないけれど。

百貨店は外国展をやるために、バイヤーが海外から家具などを買い付けて来ます。それが売れ残るとバーゲンセールに出る。今思えば、「LC-4」が蟻地獄への一歩だったんですね(笑)。2脚目の「ペルニッラ」(ブルーノ・マットソン)を買うまで、1年もなかったから。

27歳のとき娘が、30歳で息子が生まれました。「LC-4」は馬の毛皮が張ってあったので、子どもたちは滑り台にして遊んでいましたね。あるときボーナスが30数万円出ました。あの頃は現金支給ですから家に帰って家内に封筒を渡します。中身が3万円しかない。大ゲンカになりました。こんな買い物をしているからそうなるのですが、僕はそのぶん毎日夜中まで社外の仕事をしてお金をつくりました。しかしそれでも間に合わないんです。

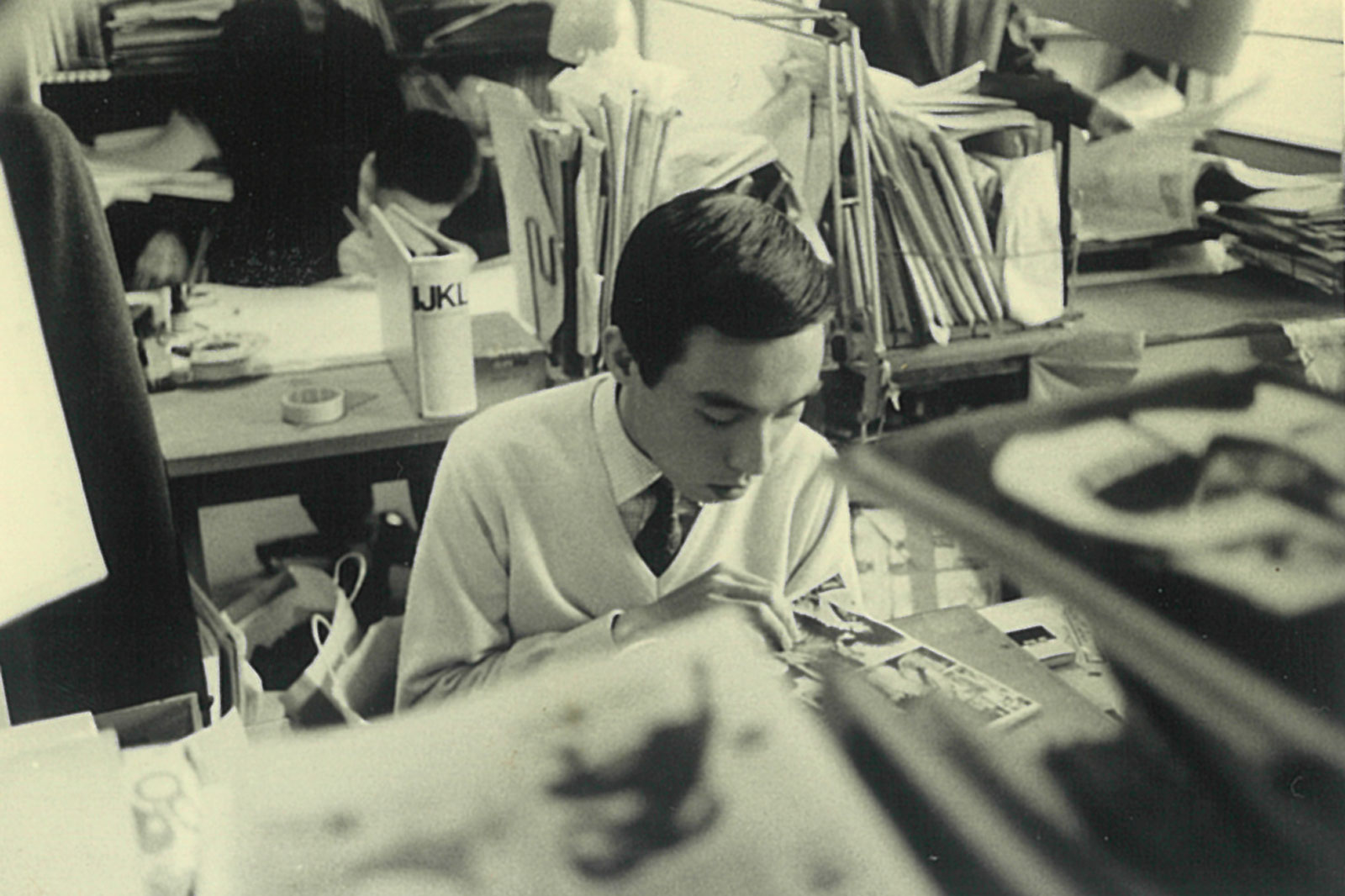

高島屋宣伝部の僕の席。新人が通路側なのを逆手に取ってイラスト作品を並べたら、他チームの人の目にとまり北海道物産展のメインヴィジュアルの新巻鮭を描くことに。 椅子を買うのはもうやめよう。

そう思ったこともあったのです。椅子が7、8脚のうちは、自分で使うだけで満足していました。ただインテリア関係の本もどんどん買うものだから部屋が手狭になり、同じマンションの1階下の2LDKに引越すことに。しかし椅子はその後もふえていき、20~30脚になったときに4DKのマンションを購入。それでも椅子の置き場所に困り、同僚の家に置いてもらったり苦労していました。経済的にも厳しく、椅子の支払いに追われていつも手元にお金がありません。この頃、さすがにもう椅子を買うのはやめようと思った出来事がありました。ある日幼稚園児の娘が熱を出したんです。病院に連れて行こうと思っても、財布にお金が100円くらいしかないんですよ。同じマンションの上の階に住んでいた女医さんに往診してもらい、ことなきを得ましたが、このときばかりは心から反省したものです。しかし、娘が元気になるとまた椅子がほしくなるのです。

これまで何人の人に、「よく奥様がついてきてくれましたね」と言われたことでしょう。ただ、こんな生活の中でも僕は家内がほしいと言ったものはほとんど買っています。働きづめに働いてちゃんと収入を得て、苦労をかけている罪滅ぼしはしてきたつもりなんです。もちろん今も、償いは続いています(笑)。

このアスコットシャツは、大坂ミナミ戎橋筋商店街にあった紳士洋品店「TORAYA」のもの。その後も袖や襟が擦り切れるまで着たシャツを直してもらうなど長い付き合い。 デパート勤務とフリーランス、イラストレーションと椅子。

いつも二足の草鞋です。高島屋に入社するとき、僕は会社に「正社員ではなく嘱託にしてほしい」と頼みました。仕事がワンパターンになるのを避けたいのと、給料以外の収入を得るために社外の仕事をしたかったからです。たとえばレギュラーの仕事で、「オール生活」という月刊経済誌のイラストレーションを描きました。記事中の挿絵は1点1500円。表紙のギャラは忘れましたが、この仕事で初めてアクリル絵具のリキテックスを使い、「包む」をテーマに茶壺、酒樽、真鯛の塩釜焼きなどを描きました。毎月の振り込みが待ち遠しかったものです。まだエアブラシなどはなくすべて筆一本で描いたその作品が、大学時代に憧れていた「ソサエティ・オブ・イラストレーターズ」(ニューヨーク)の年鑑に4点も掲載されたのはうれしかったですね。この頃も含めて、僕はどうも「二足の草鞋」で生きる人間のようです。独立してイラストレーション事務所を開いてからも、東海大学の教授になってからも椅子の研究との二足ですから。

高島屋の野球大会で。この頃の体重は48Kgでした(笑)。 数十の椅子の支払いに追われながら、

魚と登山に癒される日々。購入した4DKのマンションでは、魚を700匹ほど飼育しました。琵琶湖のアユなんかを採集してきて、180cm幅の大きなものから重さ1tのもの、60cm幅の小さなものまで12の水槽に入れていました。そうそう、あるとき淀川の魚を捕ろうと投網を打ったら川底に引っかかり、潜って外したこともあったなぁ。それ4月初旬でしかも夜ですよ(笑)。水替えも大仕事でした。水道水をカルキ抜きしてから入れなければなりません。餌の小魚は子どもたちと近所の池にすくいに行って、別な水槽で飼いました。ウナギやモズクガニが脱走して行方不明になり、あとでウナギはミイラ状態で、カニは冷蔵庫のモーター室から綿埃だらけで出てきたことも。大変は大変なのですが、仕事に追われている僕にとって本当にこれが癒しになっていました。

癒しといえばもうひとつ、登山があります。お正月を入れて年間15日の休日の中で、年に1度だけ5日間ほどの連休を取って北アルプスを縦走しました。そのために数カ月休みなしで働き、出発の2週間前くらいからは、子どもを背負ってマンションの階段を10階まで何度も往復して足慣らしをするのです。あの頃の登山は道も道具も今ほど整っていませんから、濃霧で道に迷ったり、剱岳から黒部川に向かう途中で膝を痛めて足を引きずりながら下山したり、カーブして出口が見えないトンネル内でマッチを擦りながらやっと目的地に辿り着くなど、結構危ない目にも遭いました。

どんどんふえる椅子に、気持ちが満たされる一方で自宅は手狭になっていき─────。 椅子への興味は、父の影響。

魚好きは、故郷高知の幼少時代から。川に潜った話をしましたが、僕はNHK特集の「仁淀ブルー」で話題になった高知県の仁淀川沿いの小さな町の出身で、自然の中で育ちました。川に潜ってアユやウナギを獲って、ときには旅館をしていた母に届けてお小遣いをもらったこともあります。父は宮内庁の役人で、のちに故郷に戻って役場勤務、病院の事務長、神主といろいろな仕事をした人でした。家具が好きで、田舎にはいいものがないからと言って大阪にやって来ては家具を見にゆくことを楽しみにしていました。僕が大学生(大阪芸術大学)の頃は、アクタスの前身である「湯川ヨーロッパランド」などで一緒に家具を見て回ったものです。バーゲンでジョージ・ナカシマやアアルトの椅子が3万円くらいでした。仕送りが月1万円の時代です。

そんなわけで、僕のアパートは飛騨産業のアームチェア2脚、コーヒーテーブル、ロッキングチェア、小3のときに誂えた勉強机と椅子がある、大学生らしからぬ部屋でした。

2022/09/01 せんとぴゅあ(東川)にて

聞き手/西川 佳乃

<インタビューを終えて>

「織田先生が椅子を解説する中でチラッと出る面白いエピソードを、いつかしっかり聞いてみたい」とずっと思っていました。この夏先生とお会いしたときにそれを伝え、「ものすごく入手に苦労した椅子ベスト5とかありませんか?」と聞いたら、「そんなものじゃないよ」という答え。ほどなく先生自ら協力会に提案してくださり、この連載の実現に至りました。第1回はやはり、1400脚を超える椅子の1脚目である「LC-4」。この椅子の思いきりのいい「買い方」と、それを可能にする「稼ぎ方」に、織田コレクションの魔力(笑)を見た思いがします。それにしても、やっぱり先生の美しいものへの愛はどこどこまでも深い。次回から、さらなる深みを見せてもらいたいと思います(西川)。

コピーライター 西川 佳乃(にしかわ かの)

東京、札幌のデザイン事務所勤務を経て2001年から旭川でフリーランス。現在まで旭川家具をはじめ地元の企業や団体の広告制作に携わる。織田氏とは仕事を通じて約30年来の縁。

カテゴリー